Vivimos en un tiempo donde el poder ha eclipsado al ser, donde la lógica del tener, del controlar, del gozar, ha suplantado a la del comprender, del dar, del ser. No es nuevo este extravío, pero sí es más profundo, más global y más corrosivo. Asistimos al triunfo aparente de un pragmatismo sin alma, sostenido por un materialismo dialéctico despojado de espíritu, donde el hombre ya no es fin sino medio, ya no es sujeto sino instrumento, ya no es centro sino cifra.

El siglo XXI ha exacerbado esta dinámica: se adora el éxito, se idolatra la fuerza, se excusa la corrupción en nombre del crecimiento. El poder se impone como absoluto y se legitima por su eficacia. La democracia misma se vacía de sentido cuando ya no gira en torno a la persona humana, sino al cálculo del interés y al dominio técnico de las masas. Este escenario nos reclama un retorno al fundamento, una interpelación radical: ¿Existimos para qué?

El ser como centro del orden político

Desde los albores del pensamiento, de Heráclito a Sócrates, de Séneca a San Agustín, de Kant a Heidegger, el ser ha sido el gran interrogante. Pero también la gran esperanza. En un mundo dominado por el tener —como advirtió Erich Fromm— urge volver a la centralidad del ser humano como fin en sí mismo, como sujeto libre, racional, solidario y trascendente. La política, la economía, el derecho y las instituciones no pueden girar en torno al poder por el poder, sino en torno a la dignidad del ser humano, su libertad, su vocación al bien y a la justicia.

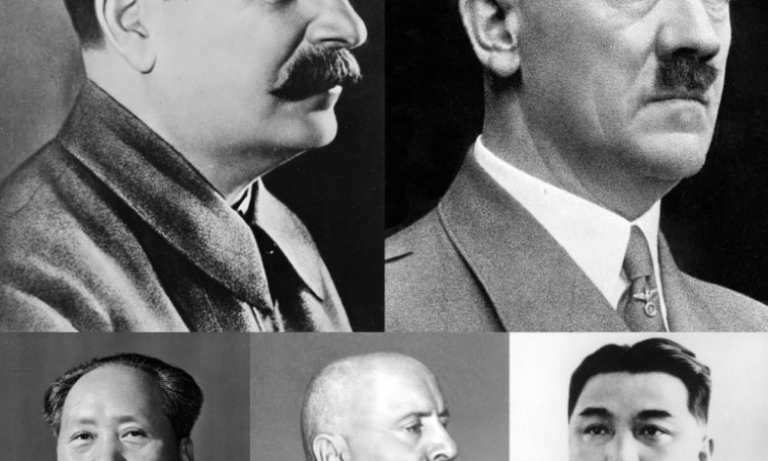

Los sistemas autoritarios (ya sean de derecha o izquierda, nacionalistas o populistas) niegan esta centralidad. Instrumentalizan al hombre, lo diluyen en la masa, lo subordinan al Estado o a una supuesta causa superior. Pero no existen dictaduras buenas, porque toda dictadura corrompe la libertad, mutila la conciencia, degrada el alma.

Lo advirtió Simón Bolívar con sabiduría atemporal:

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía.”

La alternancia en el poder no es un mero mecanismo procedimental, sino una garantía existencial contra la absolutización de lo temporal. Allí donde el poder se perpetúa, la libertad muere, y con ella el alma de los pueblos.

Democracia:

más que un sistema, un modo de ser.

La democracia auténtica (no su caricatura electoral) es una ética de la coexistencia. No es ni de izquierda ni de derecha, porque su esencia no radica en la ubicación ideológica sino en el respeto irrestricto a la persona, en el equilibrio de los poderes, en la participación libre y consciente, en el imperio de la ley justa y en la búsqueda del bien común.

Su origen no es la monarquía ni el parlamentarismo burgués, sino una visión antropológica: que cada ser humano, por el solo hecho de serlo, posee una dignidad que no puede ser sujeta a votos ni a mayorías, que trasciende su utilidad, su opinión o su pertenencia. Como decía Emmanuel Mounier: “Toda política que olvide al hombre, se vuelve inhumana.”

La democracia es imperfecta, como todo lo humano, pero es perfectible. Y su fuerza no reside en su capacidad de imponer, sino de autocriticarse, de renovarse, de autolimitarse, para no caer en los extremos del totalitarismo o del relativismo.

Derecha e izquierda: una falsa dicotomía

Muchos se aferran todavía a etiquetas obsoletas: derecha, izquierda, centro, progresismo, conservadurismo. Pero estas categorías, nacidas de la disposición física en la Asamblea Nacional Francesa ( quienes apoyaban al rey a la derecha, sus detractores a la izquierda), han dejado de ser brújulas éticas para convertirse en banderas ideológicas al servicio del poder.

Hoy, tanto regímenes de “derecha” como de “izquierda” han violado derechos, perseguido disidentes, instaurado autocracias y degradado la democracia.

Porque el problema no está en el signo político, sino en la voluntad de dominación que convierte toda ideología en coartada para el sometimiento.

Un llamado desde lo profundo:

Ante esta crisis, no basta con reformar instituciones, ni con firmar pactos ni emitir declaraciones. Es necesario replantear el sentido de la existencia humana en lo político. Recuperar los valores del ser solidario, del ser ético, del ser libre, del ser en relación con los demás, en fraternidad, en justicia, en esperanza.

Debemos beber nuevamente en las fuentes de la democracia, pero también en las del humanismo integral, donde la política se reencuentre con la filosofía, donde la economía se subordine a la justicia, donde la técnica esté al servicio del bien común, y donde el poder sea concebido como servicio y no como dominio.

Porque si el poder se absolutiza, el ser se anula. Y si el ser humano pierde su sentido trascendente, la vida misma se convierte en un cálculo sin alma, en un vacío vestido de progreso.

Este es, en el fondo, el verdadero combate de nuestra época: el ser contra el tener, la libertad contra la dominación, la conciencia contra la propaganda, la dignidad contra la instrumentalización.

Y como decía Viktor Frankl, quien sobrevivió a los peores totalitarismos del siglo XX:

“La vida no es soportable si no tiene un sentido.”

Hoy más que nunca, el gran desafío político, ético y espiritual de nuestra civilización es devolverle sentido a la existencia, y eso solo será posible si el ser humano vuelve a ocupar el lugar que le corresponde: el centro, el alfa y el omega de toda acción social.

Es el momento de actuar o perecer.

JARB/.