“Una república no se destruye en un solo día, pero basta un acto de injusticia impune para inaugurar la dictadura.” – Séneca

La historia de América Latina está plagada de repeticiones. No repeticiones casuales, sino secuencias premeditadas, diseñadas con perversidad, que han buscado demoler, una a una, las fortalezas éticas, morales y democráticas de nuestros pueblos. Venezuela fue uno de los primeros laboratorios de esa tragedia. Hoy, Colombia parece transitar los mismos pasos. No es coincidencia. Es un guión. Un plan. Una franquicia del mal.

En 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez, un líder democrático, fue sometido a un juicio político injusto e instrumentalizado, con apariencia de legalidad pero movido por intereses oscuros que ya comenzaban a cercar la institucionalidad venezolana. Aquel juicio (presentado como un acto de justicia y anticorrupción) no fue más que una operación quirúrgica para eliminar del tablero al único liderazgo capaz de resistir la penetración del modelo autoritario que, pocos años después, se instalaría con Hugo Chávez y daría paso al nefasto “Socialismo del siglo XXI”.

Lo que en Venezuela comenzó como un acto “legal”, terminó convirtiéndose en la destrucción total del Estado de Derecho. La justicia dejó de ser una herramienta de equidad para convertirse en un brazo armado del poder político. Los fiscales y jueces dejaron de representar a la República para servir a los usurpadores de turno. El resultado fue la tragedia que el mundo conoce: millones de exiliados, hambre, represión, ruina moral.

Hoy, Colombia asiste a una escena parecida. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central del liderazgo democrático colombiano, es objeto de un proceso judicial que, lejos de ser imparcial, parece obedecer al mismo libreto venezolano. Se pretende, bajo la apariencia de legalidad, destruir su imagen, su moral, su legado y su papel en la defensa de los valores republicanos. ¿Casualidad? No. Es la repetición sistemática del mismo método: criminalizar al bien para dejar campo libre al mal.

Como escribió Rousseau: “El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho, y la obediencia en deber.” Eso es lo que intenta hacer hoy el poder judicial politizado: usar el ropaje de la justicia para justificar la persecución de quienes representan una amenaza al avance del proyecto totalitario.

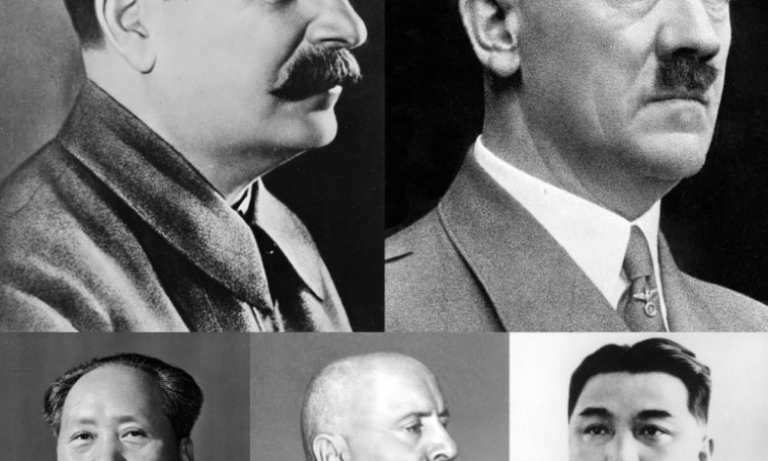

Es un llamado de alerta a Colombia y al mundo. Porque lo que está en juego no es una persona, ni un partido. Es la esencia misma de la democracia. Es la libertad de los ciudadanos frente al uso espurio de las instituciones. Es la defensa del bien común ante el avance de un modelo que ha sembrado ruina allí donde se ha instalado: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, y ahora Colombia.

La historia no perdona la indiferencia. No podemos permitir que se destruya al liderazgo legítimo, que se suplante la verdad por la manipulación, la ética por la mentira, la justicia por la venganza política.

Como advertía Kelsen, “El contenido de la justicia depende de los valores que el legislador quiera proteger. Si esos valores son destruidos, la justicia deja de ser tal.” Y eso es lo que estamos viendo: una justicia degradada, vendida como imparcial, pero criminal en su ejercicio.

Hoy más que nunca, los pueblos libres del mundo deben alzar la voz. No para defender a un hombre, sino para proteger la libertad misma. Porque lo que comenzó en Venezuela, se repite hoy en Colombia, y amenaza con expandirse por todo el continente. Esta no es solo una historia. Es una advertencia. Es un grito. Es un deber.

JARB